近年来,随着中国教育政策的调整,私立学校(包括民办高校)正面临前所未有的变革。其中,“民转公”成为热点话题,即民办学校转为公立学校。这一转变不仅切断了学校的招生盈利模式,更引发了社会各界对民办教师未来的广泛关注。本文将分析民转公的背景、影响,并探讨民办高校教师可能的出路。

一、民转公的背景与原因

民转公政策源于国家对教育资源公平化、均衡化的追求。在过去几十年中,民办学校蓬勃发展,凭借灵活的招生机制和盈利导向,吸引了大批学生和投资。这也导致了教育资源分配不均、学费高涨等问题。为缓解这些矛盾,政府逐步推动部分民办学校转为公立,以减轻家庭负担,促进教育公平。

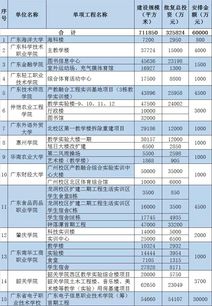

例如,2021年教育部发布的《关于规范民办义务教育发展的意见》明确要求,对不符合条件的民办学校进行整改或转制。这一政策信号推动了私立学校的转型浪潮,许多民办高校也面临类似压力。

二、招生盈利之路被断:私立学校的挑战

私立学校长期以来依赖学费和其他收费项目维持运营和盈利。民转公后,学校将纳入公共财政体系,招生不再以盈利为目的,而是遵循公立学校的统一标准。这导致私立学校失去原有的经济优势,可能面临资金短缺、管理调整等问题。

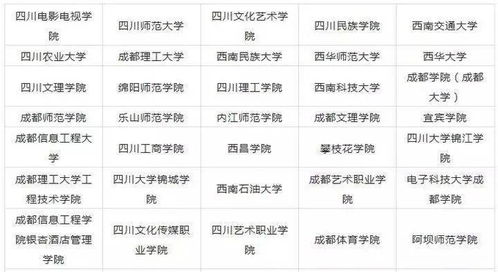

具体来说,民办高校在转公过程中需要适应政府监管,课程设置、招生名额和收费标准都将受到严格限制。这种转变不仅影响学校的长远发展,还可能削弱其市场竞争力。例如,一些依赖高学费支撑的优质师资和设施可能难以维持,从而影响教育质量。

三、民办高校教师的困境与出路

民转公对民办教师的影响尤为显著。这些教师往往面临职业稳定性下降、收入减少和身份转换的挑战。在民办体制下,教师薪酬多与学校盈利挂钩;转公后,工资将按公立标准发放,可能低于原有水平。同时,部分教师可能因资质不符或岗位调整而面临失业风险。

民转公也为教师提供了新的机遇。教师可以通过提升自身资质,如考取教师资格证或参与职业培训,适应公立学校的要求。政府可能出台过渡政策,如提供安置服务或职业转型支持,帮助教师平稳过渡。一些教师可以选择转向其他教育机构,如国际学校、在线教育平台,或投身教育咨询和培训行业。

四、结论与建议

总体而言,民转公是教育改革的必然趋势,旨在实现资源公平,但其过程充满挑战。私立学校需积极调整战略,探索多元化发展路径;民办教师则应主动适应变化,提升自身竞争力。政府也应加强政策引导,确保转型平稳有序,保护教师权益。

面对未来,民办高校教师应保持积极心态,利用这一契机实现职业转型和个人成长。只有各方共同努力,才能推动中国教育向更公平、更高质量的方向发展。